~きのこの働き~

森林エコシステム分野

森林植物・微生物学研究室

松倉 君予(助教)(Researchmap)

【主な担当科目】

きのこ学、森林微生物学実験

【主な研究分野】

森林内に生息する菌類の種や群集レベルでの生態、植物と菌類の関係性を明らかにすることで、森林生態系の多様性や機能の維持に貢献する研究に取り組んでいます。

〜研究テーマ①〜

森林生態系と関わる菌類の多様性と機能

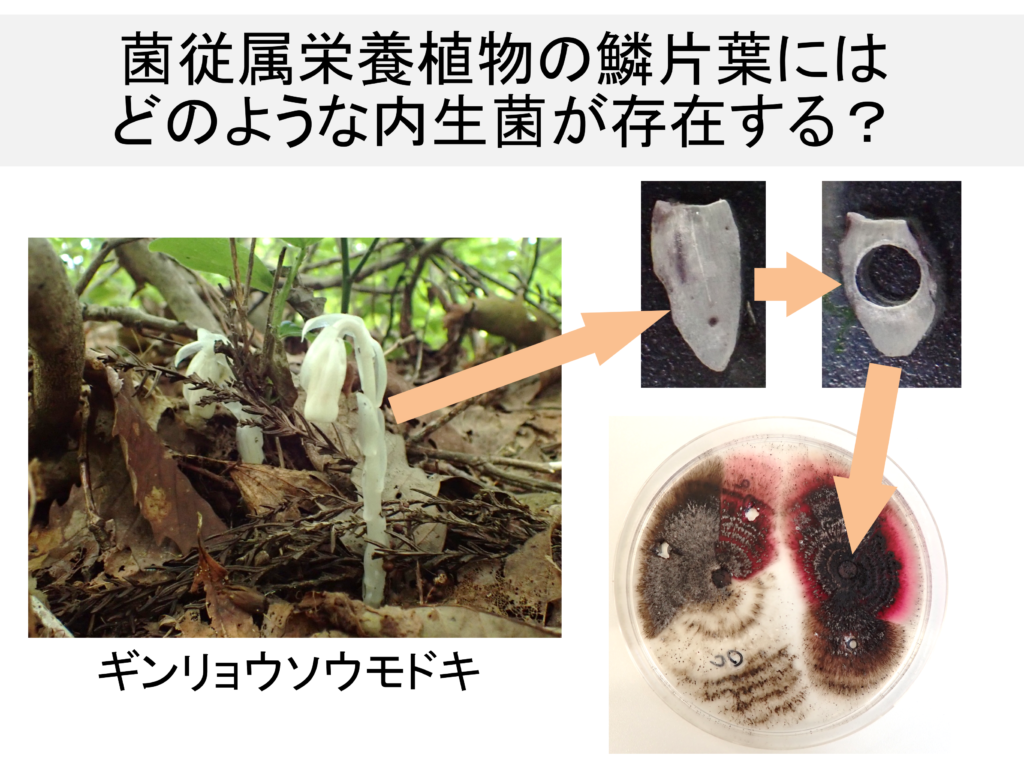

菌従属栄養植物ギンリョウソウモドキ

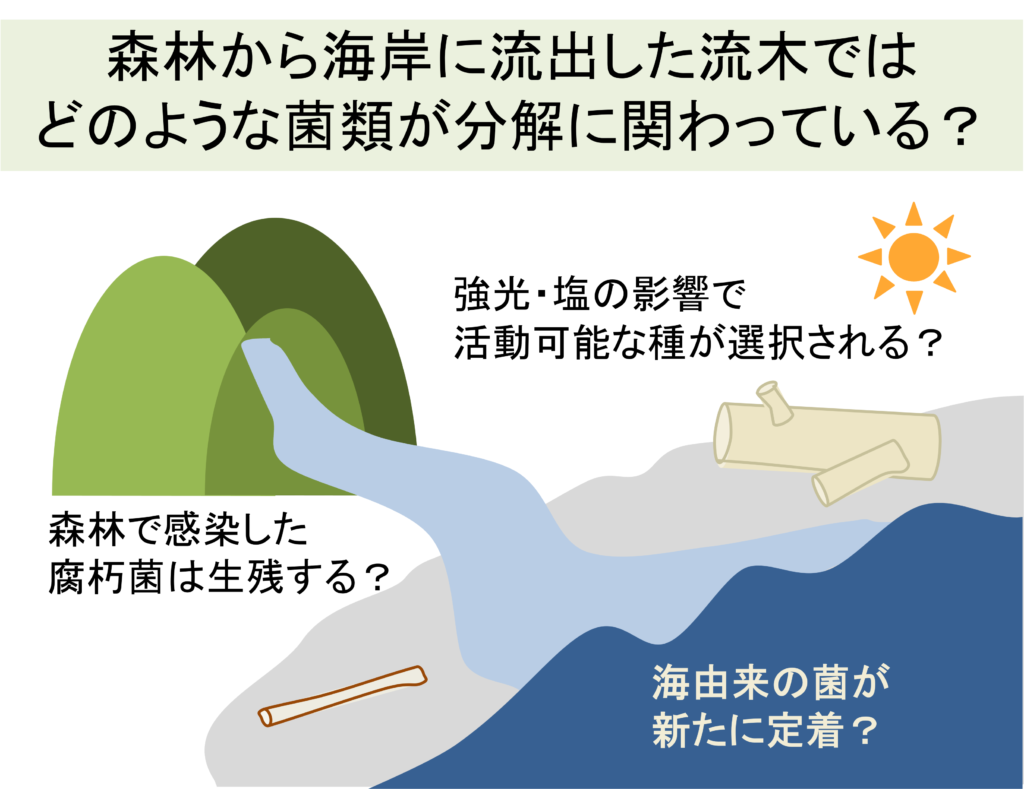

海岸流木の分解に影響する要因は何でしょう?

・森林生態系における菌類の多様性と機能に焦点を当て、特に植物と共生する菌や木材腐朽菌の役割を研究しています。例えば、植物と菌類が共生することで、植物の栄養吸収を助けたり、病害虫から守ったりする効果があることが知られています。しかし、短命な植物やユニークな形や性質を持つ植物(葉緑体をほとんど持たない菌従属栄養植物)の葉や花では、菌類はどのような働きをしているのでしょうか?また、森林で枯死した樹木は、きのこやカビなどの木材腐朽菌によって長い年月をかけて分解され、やがて土に戻ります。しかし、森林の外に流出して流木となった場合の分解はどうなるのでしょうか?さらに、昆虫に寄生する冬虫夏草の仲間や、昆虫と共生するきのこの生態の解明にも取り組んでいます。これらの研究成果は、森林生態系の維持メカニズムを理解する上で重要な貢献をしています。

〜研究テーマ②〜

ツバキ菌核病菌ツバキキンカクチャワンタケの生態

ツバキの花に変色を引き起こすツバキキンカクチャワンタケ

・ツバキ菌核病はツバキの花に発生する病気で、花を腐らせて観賞価値を損ないます。この病気の原因となるツバキキンカクチャワンタケ(Ciborinia camelliae)の遺伝的多様性や宿主範囲を調べ、生態や分布を明らかにしようとしています。この菌はどこに分布し、どの地域にも同じ性質の菌が存在しているのでしょうか?動植物とは異なるきのこならではの視点で調査を進め、未知の生態を解明しています。樹木医学研究に掲載された論文(2023年)では、ツバキ属樹種の自生地における菌の生息密度や宿主選好性を調べ、菌の生態を詳細に分析しました。これらの研究成果は、ツバキ菌核病の発生メカニズムを解明し、効果的な防除対策を開発するために役立つことが期待されます。

〜研究テーマ③〜

きのこを通して森の仕組みを学ぶ、森林環境教育の可能性

・きのこやカビ(菌類)に対する一般の理解を深めるための活動にも取り組んでいます。例えば、一般的なきのこに対する印象や理解度をアンケート&クイズで調査することで、きのこを通した森林環境教育の課題を抽出します。関東森林研究に掲載された論文(2024年)では、博物館のきのこ展示が森林とのつながりを学ぶ上で有効かどうかを検証し、展示方法の改善点を提案しました。この研究は、菌類に関する情報を分析し、一般市民の菌類への理解を深めるための新たな視点を提供しています。また、図説日本の森林という書籍では、菌類が人々の生活にどのように関わっているかについて解説しており、菌類に対する親しみやすさを向上させることに貢献しています。